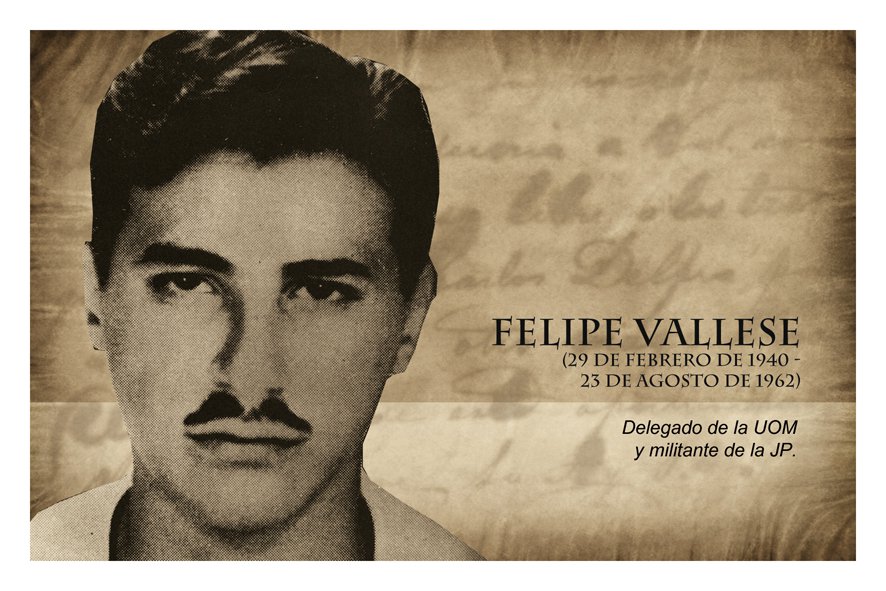

Felipe Vallese tenía 22 años, un hijo y era delegado desde

1958 en la fábrica TEA S.R.L. Paralelamente a su rol gremial tenía una

intensa actividad militante en la Juventud Peronista (JP). Era integrante del grupo

de Corrientes y Esmeralda y había secundado al legendario militante Gustavo

Rearte. El 23 de agosto de 1962 fue secuestrado, su cuerpo jamás apareció pero

su nombre desde entonces simboliza lo mejor de aquella juventud de la

Resistencia Peronista, que dio hasta la vida por la defensa de sus ideales.

Por esas ironías infames de la historia, su hijo jamás lo conoció. Tardaron años para que pueda adquirir su verdadera identidad. Años después, a partir del 24 de Marzo de 1976, este fenómeno se multiplicará por cantidades.

Felipe Vallese fue el primer detenido – desaparecido de la Argentina moderna (Eduardo Luis Duhalde en el prólogo de la reedición del libro “Felipe Vallese. Proceso al Sistema” del año 2002 – la original es de 1965- se refiere al caso de Juan Ingallinella, pero, independientemente de repudiar por igual los hechos entendemos que el caso es sustancialmente distinto, dado el modus operandi que envolvió lo de Ingallinella difiere de los hechos de Vallese, al igual que difiere enormemente el contexto, las prácticas institucionales del momento, como también la documentación y demás información judicial recabada). Lo de Vallese, por la forma, fue un antecedente a las desapariciones forzadas que se ejecutarán en la dictadura genocida que comenzó el 24 de marzo de 1976).

Acá posteo un texto que formaba parte de un capítulo de un breve manual de Derechos Humanos e Historia Argentina que armamos con los compañeros Atilio Martínez y Gustavo Gaitán hace varios años (2006, 2007, acá con mínimas actualizaciones), en donde entre otros hechos salientes como la Masacre de Trelew y los Bombardeos de Plaza de Mayo del 55 nos referíamos a los hechos más simbólicos de la barbarie oligárquica en la Argentina contemporánea, dentro de los cuales Felipe Vallese ocupa una página relevante.

---------------------------------------------------------------------

..."Felipe

Vallese, un grito que estremece".Consigna de la JP.

Contexto Político

El gobierno de Frondizi, asumido en 1958, se caracterizó por

la inestabilidad institucional. Sus promesas incumplidas con los sectores

populares, su ambivalencia política y su debilidad democrática producto de la

ilegal prescripción al peronismo con la cual pudo acceder al poder lo

sometieron a sucesivas crisis y a planteos militares. Las constantes huelgas

gremiales y de la CGT con que la clase trabajadora respondía al paulatino

cercenamiento de sus derechos dieron como resultado la respuesta gubernamental:

creciente represión al movimiento peronista.

La movilización militar de los trabajadores en paro y la

aplicación del Plan CONINTES (Plan de "Conmoción Interna del Estado",

ponía a los manifestantes políticos y sindicales bajo jurisdicción de los

tribunales militares) fueron los ejes de la respuesta instrumentada por el

gobierno.

Llegado el año 1962, que sería el último de su mandato, su

ministro del Interior Alfredo Vítolo firmó un documento con los jefes militares

garantizando que no se permitiría a Perón volver al país. Frente al inminente

proceso electoral previsto para el 18 de marzo de ese año, había trascendido

que la fórmula que el peronismo presentaría en la provincia de Buenos Aires iba

a estar integrada por Andrés Framini como gobernador y Juan Perón como

vicegobernador.

A fin del mes de enero de 1962, Vítolo anunciaba que el

gobierno rechazaría la candidatura de Juan Perón. Paralelamente el Juez

Electoral Leopoldo Isaurralde, de abierta filiación frondicista, declaraba que

Juan Perón no podía ser candidato por no tener residencia, no estar en el

padrón y ser un fugitivo de la justicia. Para que nada quedara librado al azar,

la Iglesia, a través del cardenal

Antonio Caggiano, recordaba que la excomunión estaba en vigencia. El 10 de

marzo Frondizi pronosticó en conferencia de prensa que los ciudadanos iban a

dar las espaldas a Perón en las elecciones y acusó al peronismo de impedir la

pacificación.

Contra la alquimia y la aritmética gubernamental, el pueblo

de la Provincia de Buenos Aires eligió aquel 18 de marzo a Andrés Framini como

gobernador, quien finalmente había ido acompañado por Marcos Anglada como

vicegobernador. Ambos concurrieron bajo las siglas de la Unión Popular.

El pueblo no había dado la espalda a Perón y, por el

contrario, hería de muerte al gobierno de Frondizi. Fue este el hecho político

más importante producido por el peronismo desde 1955. El triunfo de Framini fue

la más palmaria demostración de que el peronismo seguía siendo mayoría, que su

voluntad era inquebrantable y que no estaba dispuesto a presentarse

"maquillado" para ser aceptado. Por el contrario, Perón había elegido

a un dirigente obrero, un peronista histórico, para encabezar aquella fórmula.

Las fuerzas armadas reclamaban la proscripción del

peronismo, un nuevo gabinete y la expulsión del país de Rogelio Frigerio, el

político e intelectual más destacado del Desarrollismo, la fuerza política que

impulsó originariamente a Frondizi a la presidencia. Aramburu, por su parte,

"aconsejaba" la renuncia de Frondizi y el Comandante del Ejército

general Raúl Poggi le pedía efectivamente la renuncia.

El día 27 de marzo, el entonces Presidente declara: "no me

suicidaré, no renunciaré y no dejaré el país". Dos días después, frente al

movimiento de tropas renuncia, es arrestado en Olivos y trasladado a Martín

García. El día 30 de marzo asume José María Guido, un oscuro legislador de Río

Negro, como presidente de la Nación, hasta entonces, presidente del Senado. El

gobierno títere de Guido, no es más que una fachada tras la cual gobiernan los

militares.

El 24 de abril, el nuevo presidente anula las elecciones

ganadas por el peronismo: Andrés Framini había anunciado que el 1º de mayo

asumiría la gobernación y pese a la anulación concurre acompañado por altos

dirigentes a la Casa de Gobierno Provincial, labrando un acta.

El 24 de julio, por un decreto del Poder Ejecutivo, queda

prohibido el proselitismo peronista, la exhibición publicitaria de fotografías

y marchas. Nuevamente, bajo otro rótulo, reaparece el Decreto 4161 con el que

la Revolución Fusiladora del 55 pretendió desterrar el peronismo de la

historia.

El mes de agosto se inicia con una huelga general de 48

horas decretada por la CGT. Este mes, más precisamente el 23 de agosto, se

produce un hecho que conmueve al movimiento peronista: es secuestrado el obrero

metalúrgico y dirigente de la Juventud Peronista Felipe Vallese. El reclamo por

su vida se convierte en bandera de lucha: "un grito que estremece, Vallese

no aparece".

Felipe Vallese: el

primer detenido desaparecido de la Argentina

Felipe Vallese tenía 22 años, un hijo y era delegado desde

1958 en la fábrica TEA S.R.L., paralelamente con su actividad gremial tenía una

intensa actividad militante en la Juventud Peronista. Era integrante del grupo

de Corrientes y Esmeralda y había secundado al legendario militante Gustavo

Rearte en el copamiento del puesto de la aeronáutica en Ezeiza, un hecho

legendario de la historia de la resistencia peronista. Sin embargo, no es

secuestrado por la policía de la provincia de Buenos Aires por su propia

actividad, sino buscando a su amigo, el reconocido militante de la JP, Alberto

"Pocho" Rearte, hermano de Gustavo.

Se trató de un procedimiento ilegal en jurisdicción de la

Capital Federal. Vallese es secuestrado frente al número 1776 de la calle

Canalejas. La justicia, a instancias de su familia y de la UOM, reconstruye el

camino de Felipe Vallese hasta la comisaría de Villa Lynch, donde desaparece

después de ser terriblemente torturado.

Su cuerpo jamás apareció pero su nombre desde entonces

simboliza lo mejor de aquella juventud que no reparó en peligros por la defensa

de sus ideales. Hoy, la calle Canalejas lleva su nombre y así también se

denomina el salón de actos de la CGT en su sede de la calle Azopardo 802 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De la noche del secuestro a la desaparición

El hermano hace la siguiente narración de lo ocurrido:

"El 23 de agosto de 1962, siendo aproximadamente las 23:00, Felipe sale de

su casa. En Morelos y Canalejas se despide de su hermano mayor, Ítalo. Se

dirige por Canalejas hacia la calle Caracas. Al llegar a la altura de Canalejas

al 1776, es interceptado por varios hombres. Se aferra a un árbol, tratando de

aferrarse a la vida, como presintiendo que esta vez puede ser la última, como

ya se lo habían advertido en otras oportunidades, y pide ayuda. Para que se

suelte, lo golpean. Logran reducirlo y lo introducen en una camioneta

Estanciera".

Simultáneamente, en Plaza Irlanda, a pocas cuadras, otro

grupo levanta a su hermano. Son trasladados a la comisaría primera de San

Martín (provincia de Buenos Aires) y en días posteriores van siendo detenidos

otros compañeros, compañeras y amigos de Felipe. En esta seccional son

torturados y vejados. El 3 de septiembre recién se los "blanquea",

bajo los cargos que Felipe poseía panfletos, libros y propaganda peronista. El

caso toma estado público por la desaparición de estas personas.

La dictadura niega los cargos

Dos jueces toman el caso, declaran falsas las acusaciones y,

después de tres meses de estar detenidos, torturados y humillados, son dejados

en libertad. Pero Felipe Vallese no está entre ellos. Las informaciones que han

podido anudarse permiten señalar que fue trasladado a un destacamento de José

Ingenieros y luego a la comisaría de Villa Lynch. Es allí donde se pierde su

existencia y se lo considera desaparecido. Se supone que murió en una de las

sesiones de tortura.

Mientras la familia y los amigos buscan a Felipe, el

Ministerio del Interior informa a los medios de comunicación que el sumario

administrativo arribó a la conclusión de que "Vallese no estuvo nunca

detenido en San Martín ni en ninguna otra dependencia subordinada a la jefatura

de La Plata". El Subsecretario del Interior era un abogado de 30 años, ese

mismo año publica su primer libro: "Política y gobierno" su última

obra se tituló "La corrupción".... Conductor de un programa estrella

de la televisión argentina desde hace años: "Hora Clave". Sí, estamos

hablando del mismísimo Mariano Grondona.

Vallese, primer

mártir de la JP

La figura y el martirio de Felipe Vallese se transformaron

en íconos de la resistencia de los trabajadores y de la Juventud Peronista.

"Felipe Vallese, un grito que estremece" era la consigna en las

manifestaciones y el texto de las pintadas callejeras.

Felipe Vallese, proceso al sistema

En el año 1965 se publica un libro que denuncia la

desaparición de Vallese. Los autores eran Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis

Duhalde. El trabajo de investigación se llamaba "Felipe Vallese, proceso

al sistema" y fue lectura ineludible para la militancia peronista de esa

época.

El 31 de julio de 1974, diez años después de la publicación

del libro, se produce el primer atentado reconocido públicamente por la

organización terrorista Triple A. Un comando asesina a balazos al entonces

diputado nacional Ortega Peña. Los ex comisarios e integrantes de la Triple A,

Juan Ramón Morales y Rodolfo Eduardo Almirón fueron en su momento los

organizadores y ejecutores del atentado. Ambos fueron detenidos en una causa por los crímenes de la Triple A. Se les imputó entre otras cosas el

haber sido los jefes del operativo que le costó la vida a Ortega Peña.

Morales murió detenido pero sin condena. Almirón, por su parte, murió el 5 de junio de 2009 en un hospital de Ezeiza, , mientras estaba detenido y bajo proceso. En 2012, luego de su muerte, el juez Norberto Oyarbide sentenció que «fue el autor del homicidio de el Padre Mugica, un crimen de lesa humanidad.

Los pasos previos...

El poeta, periodista, académico y militante revolucionario

Paco Urondo en el año 1972 publica su única novela, "Los pasos

previos". En esta obra Urondo relata el caso Felipe Vallese advirtiendo

todos los matices dramáticos de la historia.

Sin saberlo, describió

anticipadamente lo que les ocurriría a otros militantes años después, cuando el

terrorismo de estado de la dictadura de Videla hiciera de la desaparición de

personas su método preferido.

Y... para cerrar también el círculo trágico de

esta historia, Urondo fue muerto en un enfrentamiento armado con una patrulla

del ejército en la ciudad de Mendoza en junio de 1976.

Ultimas noticias de

Vallese

El día jueves 1 de junio del 2006, el matutino Clarín

titulaba de esta manera una noticia: "Detienen al comisario del caso

Felipe Vallese", "Fue el primer caso de desaparición de la historia

argentina". El diario empieza la nota expresando: "Está considerado

como el máximo responsable material del primer caso de detención y desaparición

de la historia argentina, el del delegado metalúrgico y militante de la

Juventud Peronista Felipe Vallese, el 23 de agosto de 1962."

"Pero el comisario mayor retirado de la Policía

bonaerense Juan Fiorillo, fue detenido ayer, con el beneficio de cumplir con la

prisión preventiva en su domicilio, por la causa del rapto de una beba en 1976,

Clara Anahí Mariani, hija de militantes montoneros, tras un operativo

represivo. En la época de la última dictadura, como brazo derecho del jefe de

la Bonaerense de la época, el General Ramón Camps, Fiorillo había cumplido

funciones claves en la estrategia de represión ilegal en la zona, como directo

del Comando de Operaciones Tácticas de la fuerza".

Juan Fiorillo y el

modus operandi del terror

"Felipe nunca fue liberado; tampoco apareció su cuerpo.

Se supone que murió en una sesión de tortura comandada por el entonces joven

oficial Fiorillo de 31 años", concluye la nota de Clarín.

A la crónica del diario Clarín, agregamos otra que terminará

por cerrar la vida de este personaje que desde joven se perfiló como un

genocida. El matutino Página 12 tituló: “Murió el asesino de Felipe

Vallese". Señalaba la noticia que el ex comisario estaba acusado del

secuestro y asesinato del delegado gremial Felipe Vallese e iba a ser juzgado

por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Pero la muerte le

llegó antes a Juan Fiorillo, comisario retirado de la policía bonaerense, en su

casa de Villa Adelina donde cumplía arresto domiciliario.

La crónica de Página 12 finaliza señalando que: "Cuando

secuestró a Vallese era jefe de la Brigada de Servicios Externos de la Unidad

Regional San Martín. Estaba sindicado como integrante, a partir de 1974, del

grupo de tareas de la ultraderechista Triple A, después del golpe de 1976 como

uno de los más estrechos colaboradores del por aquel entonces jefe de la

policía provincial, el genocida y torturador Ramón Camps".

Durante la dictadura, Fiorillo ostentó el cargo de director

del Comando de Operaciones Tácticas (COT) y tuvo oficinas en la comisaría

quinta de La Plata. Según la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por ese

centro clandestino pasaron casi 200 secuestrados, de los cuales 62 están

desaparecidos. Por la causa de la Comisaría 5ª, Fiorillo fue detenido en mayo

de 2006 y pasó a cumplir detención domiciliaria por orden del juez federal

Arnaldo Corazza.

Búsqueda de una

identidad

Eduardo de la Peña es el hijo de Felipe Vallese. Su padre lo

anotó con el apellido de una amiga para protegerlo, como sabiendo cual sería su

destino.

Eduardo de la Peña se enteró de quién era su padre a los

cinco años de edad y decidió ir en busca de su madre, que nunca conoció y cuya

identidad era un secreto familiar. En ese camino, mucho tiempo después, llegó

hasta la producción del programa de televisión "Gente que busca

Gente". Eduardo se había dado cuenta de que no conocía ni siquiera el

nombre de su madre. Felipe Vallese lo crió hasta su secuestro, pero ni él ni

sus amigos revelaron nunca el nombre de su madre.

Cuando a Vallese lo secuestraron empezó un camino de

desencuentros para Eduardo. Por su militancia política, su padre había cortado

amarras con su familia y Eduardo pasó sus primeros años de vida de casa en

casa. Estuvo con distintos amigos de su padre, hasta con un juez de menores.

Eduardo quedó anotado con una partida de nacimiento donde no

sólo no aparece el nombre de su madre sino tampoco el de su padre: lleva el

apellido de una amiga de Felipe Vallese, Elbia Raquel de la Peña.

A los cinco años de edad, revolviendo los armarios de su hogar,

encontró los volantes que habían distribuido las organizaciones políticas

cuando se llevaron a su padre: "Vallese vive" o "Queremos vivo a

Felipe", leyó. La impresión fue tan fuerte en él que aun recuerda ese

momento. Sobre aquel episodio relató, tiempo después: "Me acuerdo de las

firmas de la Unión Obrera Metalúrgica que en esa época me preguntaba ¿qué

quiere decir UOM?".

Como si la historia sólo pudiera repetirse, un hijo de un

desaparecido buscó su identidad. En 1976 casos como el de Vallese de multiplicarían

en cantidad, repitiendo y profundizando una metodología del horror con la cual pusieron fin al país pensado por Juan Perón a

mitad del siglo XX y, entre genocidios y derrotas, nos legaron una patria para

pocos.

Pero el ejemplo de Felipe Vallese, el de los mártires de

Trelew y el de miles de compañeros desaparecidos que lucharon por una patria

justa, libre y soberana son el manantial con el cual se nutre permanentemente

el deseo irrefrenable del pueblo argentino por hacer Justicia, especialmente con su pasado ignominioso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario